Matar en nombre de Dios

Todos – creyentes y no creyentes – vivimos bajo la sombra y al asombro de Dios.

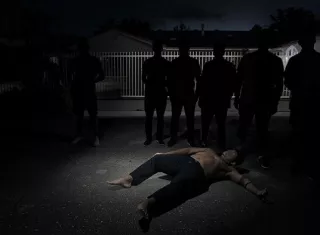

Matar a seres indefensos e inocentes en nombre de Dios -como lo sucedido el 11 de septiembre en Nueva York y en Washington por los terroristas de la jihad- es una tergiversación malsana y grosera del respeto que debemos profesar a la persona.

Precisamente, la dignidad del ser humano se fundamenta en haber nacido a “imagen y semejanza de Dios”.

Y Dios no se sirve de otra cosa, sino del amor... como afirmaba con hondo sentido salvífico san Juan de la Cruz.

Algunos pensadores de la historia profetizaron hace algunos años que el siglo XXI sería un siglo de prioridades místicas y humanas, abarcado por ese Dios único y misericordioso que veneran al unísono judíos, cristianos y musulmanes.

Con justificado estupor y una honda tristeza latente, teólogos, imanes y rabinos han tenido que revisar en reflexión silenciosa la violencia irrespetuosa y arrogante que dominó con crueldad inusitada el siglo XX, desencadenada por los totalitarismos nazistas, comunistas y las dictaduras nacionales.

No se puede limitar a Dios a ningún grupo religioso, cívico, familiar o político. Esa sería una visión minusválida de Dios.

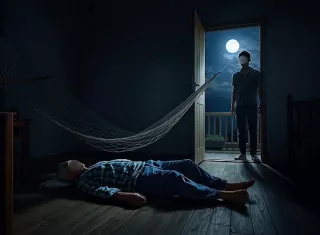

Dios no acepta fanatismos porque su presencia es real, incluso para los que no creen en él. Y por eso está en todas las manifestaciones libres y bondadosas de los seres humanos sobre la Tierra.

Por esa razón tan simple, la violencia no puede ser un arma de Dios. Más bien está reñida con él. Y si la violencia trae la condena al terrorismo ya manifestada con claridad universal y sin cortapisas por todas las expresiones religiosas del planeta, será un primer paso importante para entender que Dios nos abarca a todos, sin distinciones de filiación. Todos – creyentes y no creyentes – vivimos bajo la sombra y al asombro de Dios. No importa que debajo del brazo carguemos la Torah, la Biblia, el Corán o una novela de Saramago.

Dios es presencia de amor en todos...